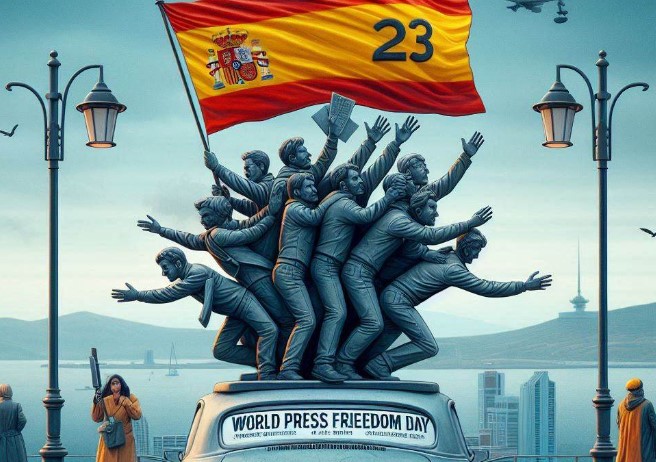

Seit 32 Jahren wird jährlich am 3. Mai der Welttag der Pressefreiheit begangen. An diesem Tag reflektieren wir über die grundlegende Rolle des Journalismus beim Aufbau demokratischer Strukturen und stellen eine Diagnose der Herausforderungen, denen er gegenübersteht. Der Welttag wurde 1993 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und bekräftigt den Wert des Journalismus für die Schaffung besser informierter, gerechterer und demokratischer Gesellschaften. Diese Gedenkfeier soll wie in jedem Jahr eine globale Debatte über die erforderlichen Veränderungen zum Schutz der Pressefreiheit anregen.

In mehr als drei Jahrzehnten ist Gewalt zu einer der Hauptbedrohungen für die Meinungsfreiheit geworden, neben gerichtlichen Schikanen gegen Journalisten und dem Autoritarismus, der in mehreren Ländern der Welt, unter repressiven politischen Bedingungen, den freien Informationsfluss behindert. Mit dem Aufkommen neuer Technologien haben sich jedoch die Herausforderungen verändert, die die Nachhaltigkeit der Medien gefährden und die massive Online-Verbreitung von Desinformation erleichtern.

Die Pressefreiheit ist auch durch eine Zunahme missbräuchlicher Klagen (SLAPPs) und die politische Verfolgung von Journalisten bedroht. Die Verpflichtung der Regierung zur Umsetzung des Europäischen Gesetzes über die Medienfreiheit (EMFA) steht noch aus. In Spanien ist Hetze gegen Journalistinnen weit verbreitet. Die politische Polarisierung der Gesellschaft spiegelt sich in den Medien wider, wo die Grenze zwischen Nachrichten und Meinungen gefährlich verschwimmt. Dies trägt zu einem Klima des Misstrauens gegenüber dem Journalismus bei. Journalistinnen werden in sozialen Medien beleidigt und physisch bedroht, während Politiker, insbesondere von der rechtsextremen Vox-Partei, sie öffentlich diffamieren und ihnen den Zugang zu Veranstaltungen verweigern. Auch bestimmte “Meinungsdelikte”, wie die “Beleidigung der Krone” und die “Beleidigung religiöser Gefühle”, sind nach wie vor nicht entkriminalisiert und stehen erneut im parlamentarischen Diskurs.

Europa bleibt die Weltregion, in der Journalistinnen und Journalisten am freisten berichten können – es ist die einzige Region, in der Staaten mit einer „guten Lage“ in der Pressefreiheit vertreten sind. Dennoch hat sich die Situation im Osten und Südosten des Kontinents verschlechtert.

Innerhalb der EU verkörpern insbesondere Premierminister Robert Fico aus der Slowakei (Rang 29) und sein ungarischer Amtskollege Viktor Orbán (Rang 67) pressefeindliche Tendenzen. In der Slowakei wurde Ende April 2024 ein Gesetzentwurf verabschiedet, der die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefährdet, indem er politische Einmischung in journalistische Inhalte ermöglicht. In Ungarn sehen sich Journalist*innen unter anderem parteiischer Medienregulierung, politischer Einmischung in redaktionelle Entscheidungen, Verleumdungskampagnen und Überwachung ausgesetzt.

Hinter Ungarn stehen Malta (Rang 73) und Griechenland (Rang 88) in der Reihe der EU-Mitgliedsländer. In Griechenland befindet sich die Pressefreiheit seit 2021 in einer Krise. Der Skandal um das Abhören von Journalist*innen durch den Nationalen Nachrichtendienst (EYP) ist nach wie vor nicht aufgeklärt, ebenso wie der Mord an dem Kriminalreporter Giorgos Karaivaz im Jahr 2021.

Auch Italien (Rang 46) fällt in diesem Jahr um fünf Plätze. Besonders besorgniserregend sind die häufige Verwendung von SLAPPs – sogenannten Verleumdungsklagen – sowie legislative Versuche, die Berichterstattung von Medien zu kontrollieren.

Unabhängiger Journalismus steht auch in Bosnien und Herzegowina (Rang 81), Serbien (Rang 98) und Albanien (Rang 99) unter politischem Druck. Diese drei EU-Beitrittskandidaten kämpfen mit ähnlichen Problemen: Ihre Medienlandschaft ist von Falschinformationen und Propaganda geprägt. Nachrichtenseiten gehören häufig wohlhabenden Einzelpersonen, die die Medien für ihre politischen Zwecke oder als Erpressungsinstrumente nutzen. Journalistinnen sehen sich Online-Belästigungen und in einigen Fällen geschlechtsspezifischer Diskriminierung ausgesetzt.

In der Türkei (Rang 158) werden Medienschaffende oft für Wochen oder Monate inhaftiert, was sie und ihre Familien erheblichen psychischen und finanziellen Belastungen aussetzt. Zudem schwächt das Regime die Medien durch Internetzensur.

Positiv zu vermerken ist, dass sich das politische Umfeld für den Journalismus in Polen (Rang 47) und Bulgarien (Rang 59) verbessert hat. Neue Regierungen haben sich für einen stärkeren Einsatz für das Recht auf Information ausgesprochen.

Gewalt gegen Journalisten: 85 Prozent der Fälle bleiben ungestraft

Weltweit bleibt Gewalt die größte Bedrohung für die Pressefreiheit. Laut UNESCO wurden im Jahr 2024 mehr als 70 Journalistinnen und Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs getötet, während sie über bewaffnete Konflikte, organisiertes Verbrechen, Korruption oder öffentliche Demonstrationen berichteten.

Mehr als 60 % dieser Fälle ereigneten sich in Konfliktländern, der höchste Prozentsatz in den letzten zehn Jahren. Palästina war mit 25 % der Fälle die gefährlichste Region für Journalisten, gefolgt von der Ukraine und Kolumbien mit jeweils 5,7 %.

Diese alarmierende Situation wird durch die hohe Straflosigkeit verstärkt: Laut UNESCO sind 85 Prozent der Morde an Journalisten seit 2006 nicht aufgeklärt worden, was eine Verbesserung von nur vier Prozentpunkten in den letzten sechs Jahren darstellt.

Diese Zahlen stehen im Widerspruch zu den Berichten der Internationalen Journalistenföderation, die im Jahr 2024 die Ermordung von 122 Medienschaffenden weltweit dokumentierte, was dieses Jahr zu einem der tödlichsten für den Journalismus macht. Palästina bleibt erneut das gefährlichste Land, zum zweiten Mal in Folge.

Auch Umweltjournalisten sind erheblichen Risiken ausgesetzt. Ein UNESCO-Bericht zeigt, dass 70 % dieser Fachkräfte zwischen 2009 und 2023 aufgrund ihrer Arbeit angegriffen wurden. Allein zwischen 2019 und 2023 wurden mehr als 300 Angriffe verzeichnet, was einem Anstieg von 42 % im Vergleich zum vorangegangenen Fünfjahreszeitraum entspricht.

Gewalt und bewaffnete Konflikte bedrohen auch die Pressefreiheit in Europa. Im Jahr 2024 bleibt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine laut der Plattform „Sicherheit von Journalisten“ die größte Herausforderung für die Sicherheit von Journalisten. Von 266 in Europa registrierten Warnungen ereigneten sich mindestens 40 in der Ukraine, hauptsächlich in den von Russland besetzten Gebieten.

Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert den Journalismus, indem sie Werkzeuge zur Analyse großer Datenmengen und zur Automatisierung von Aufgaben bereitstellt. Gleichzeitig birgt sie erhebliche Herausforderungen. In diesem Jahr haben die Vereinten Nationen, insbesondere die UNESCO, die Feierlichkeiten zum Welttag der Pressefreiheit auf die Reflexion über die Meinungsfreiheit im Kontext der KI-Revolution ausgerichtet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen „verändert der rasante Aufstieg und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Medienlandschaft. Während die Grundsätze freier, unabhängiger und pluralistischer Medien nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind, sind die Auswirkungen von KI auf die Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung von Informationen tiefgreifend und stellen sowohl innovative Chancen als auch ernsthafte Herausforderungen dar.“

Diese Technologie kann zwar den Zugang zu Informationen fördern und die Pressefreiheit stärken, sie kann jedoch auch zur Verbreitung von Desinformation, zur Anstiftung von Hass im Internet oder zur Ermöglichung neuer Formen der Zensur eingesetzt werden. Es gibt sogar dokumentierte Fälle, in denen Agenten KI zur Überwachung von Journalist*innen und Bürgern verwendet haben.

Große Technologieplattformen spielen in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass diese Unternehmen KI nutzen, um zu filtern und zu kontrollieren, welche Inhalte sichtbar werden, und damit zu mächtigen Torwächtern von Informationen werden.

Zudem stellt KI wirtschaftliche Herausforderungen dar, da generative Künstliche Intelligenz journalistische Inhalte – häufig ohne Genehmigung oder Vergütung – verwendet, was die finanzielle Nachhaltigkeit der Medien gefährdet.

In diesem Zusammenhang äußerte der Schriftsteller Manuel Rivas bei der Verleihung des CEDRO 2025 Awards in dieser Woche seine Besorgnis über die Auswirkungen der KI auf Kreativität und geistige Rechte. Er warnte vor einer möglichen „Niederlage der Menschheit“, wenn keine ethische und wirksame Regulierung etabliert wird. „Ohne Regulierung und ohne eine wirksame Ethik der Empathie besteht die reale Gefahr, dass die neuen technologischen Emporien zu einer großen Plünderung des intellektuellen und kreativen Erbes führen werden“, sagte er.

Desinformation: Eine wachsende Herausforderung

Desinformation hat sich zu einer wachsenden Bedrohung für die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt entwickelt. Aus diesem Grund hat die UNESCO einen Aktionsplan zur Regulierung sozialer Netzwerke und zur Bekämpfung von Desinformation im Internet initiiert, der die Notwendigkeit betont, unabhängige Regulierungsbehörden zu schaffen und der Achtung der Menschenrechte bei Entscheidungsprozessen Vorrang einzuräumen.

„Die Befreiung der Sprache durch digitale Technologie war ein immenser Fortschritt. Doch die sozialen Medien haben auch die Verbreitung von Falschinformationen und Hassreden beschleunigt und verstärkt, was ein ernsthaftes Risiko für die Gesellschaft, den Frieden und die Stabilität darstellt. Um den Zugang zu Informationen zu schützen, müssen wir diese Plattformen unverzüglich regulieren und gleichzeitig die Meinungsfreiheit und die Menschenrechte gewährleisten“, kommentierte Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, diese Maßnahme.

Die Organisation hat zudem Handbücher zur Medienkompetenz und journalistische Schulungen entwickelt, um das wachsende Problem der Desinformation anzugehen.

Desinformation untergräbt nicht nur das Vertrauen in die Institutionen, sondern wird auch genutzt, um den Journalismus anzugreifen. Laut Safety of Journalists wurden im Jahr 2024 in Europa die ersten Fälle von KI-generierten Desinformationskampagnen dokumentiert, die sich direkt gegen Journalist*innen richteten.

Reporter ohne Grenzen (RSF) warnte ebenfalls vor den Gefahren dieser „Scheinindustrie“, die die Qualität der Pressefreiheit gefährdet. Laut dem Bericht aus dem Jahr 2023 haben nur drei von zehn Ländern eine „zufriedenstellende“ Situation hinsichtlich der Pressefreiheit, während die Lage in 31 Ländern als „sehr ernst“ bezeichnet wird. RSF betont, dass Desinformationskampagnen, die häufig von politischen Akteuren vorangetrieben werden, die journalistische Arbeit behindern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien untergraben.

Abonniere unseren Newsletter